SPIEGEL3月号|2月末時点の26年卒市場動向調査(企業・学生調査)

SPIEGELとは?

株式会社採用総研が毎月発行している、就活生と新卒採用実施企業に関する動向調査です。シュピーゲルはドイツ語で「鏡」という意味。採用コンサルティング会社として、就活生と企業、どちらにも接点を持っている当社だからこそ発信できる、「採用のリアル」をありのまま映し出す鏡のようにお届けします。

調査概要

内容 |

2026年卒就活生・新卒採用実施企業の動向調査 |

調査期間 |

2025年2月20日~2025年2月27日 |

調査対象 |

弊社アンケートモニター |

調査方法 |

WEBフォームによる回答 |

目次[非表示]

- 1.SPIEGELとは?

- 1.1.調査概要

- 2.学生動向

- 2.1.インターンシップ平均参加率

- 2.2.インターンシップ平均参加社数

- 2.3.面接参加率

- 2.4.面接参加社数

- 2.5.平均内定率・社数

- 3.企業動向

- 3.1.主要ナビサイト掲載社数(3月3日時点)

- 3.2.エントリー可能社数(3月3日時点)

- 3.3.主要ナビサイト 地域別掲載企業数推移

- 3.4.地域別 主要ナビサイト説明会告知社数(3月3日時点)

- 3.5.マイナビ全国説明会告知社数と説明会実施方法別比較(3月3日時点)

- 4.学生アンケート

- 5.新入社員エッセイ<2024年4月入社>

- 5.1.目 陽幸<愛知教育大学卒>

- 5.2.水野 愛美 <麗澤大学卒>

- 5.3.渡部 秀太 <島根大学卒>

学生動向

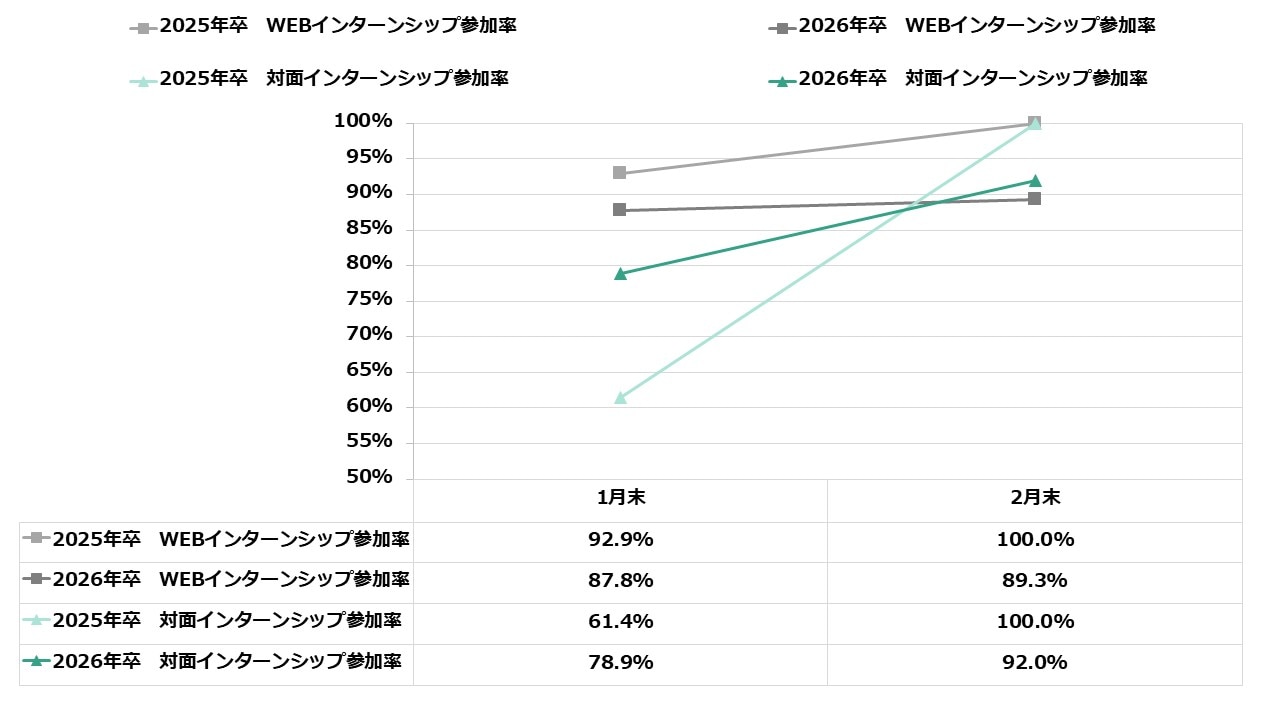

インターンシップ平均参加率

■対面インターンシップの参加率、前月末より13.1ポイント上昇

WEBでの参加率は1.5ポイント増にとどまりましたが、対面での参加は13.1ポイント増加しました。ある程度、インターンシップへの参加を進めてきた中で、興味を引く企業に絞り対面のインターンシップに参加する学生が一定数いたものと思われます。

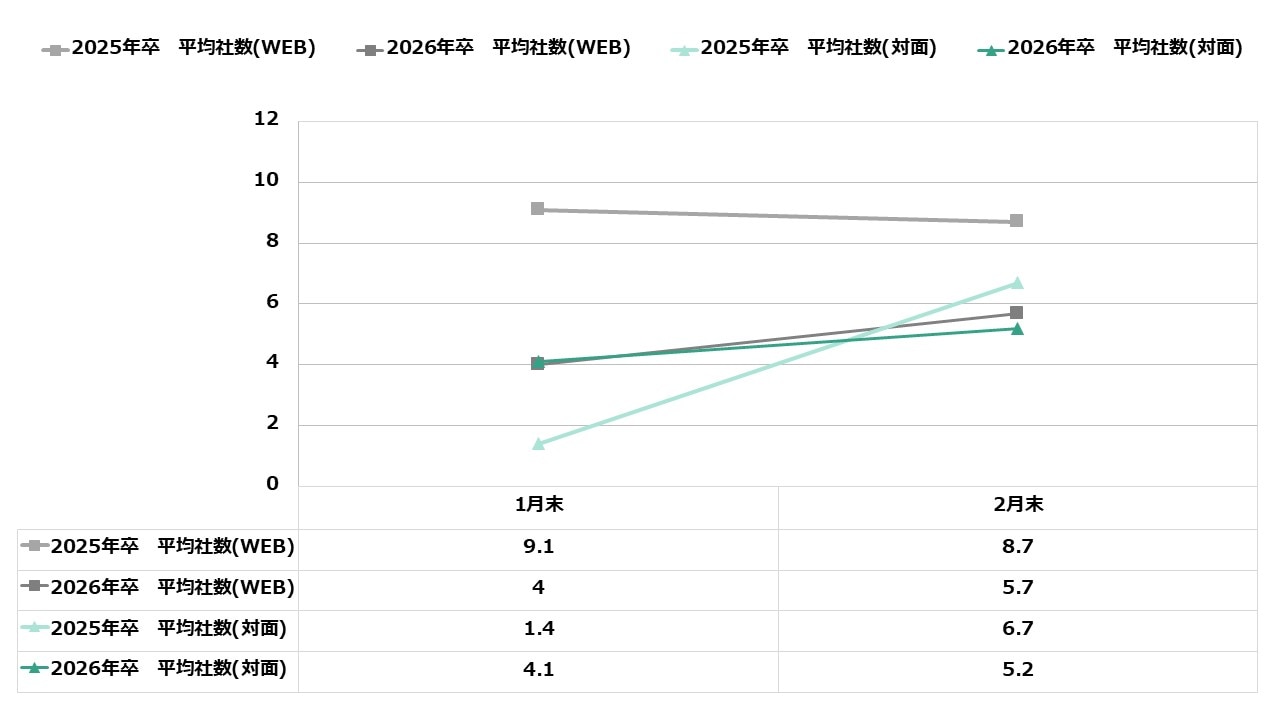

インターンシップ平均参加社数

■2月末時点でのインターンシップ平均参加社数はWEB・対面ともに減少

2月末時点でのインターンシップの平均参加社数は、昨年同時期と比較してWEBで3社、対面で1.5社減少しました。売り手市場を背景に、学生の行動量が低下している様子がうかがえます。2月まででもこの状況ですので、3月以降はますます厳しい状況になるものと思われます。

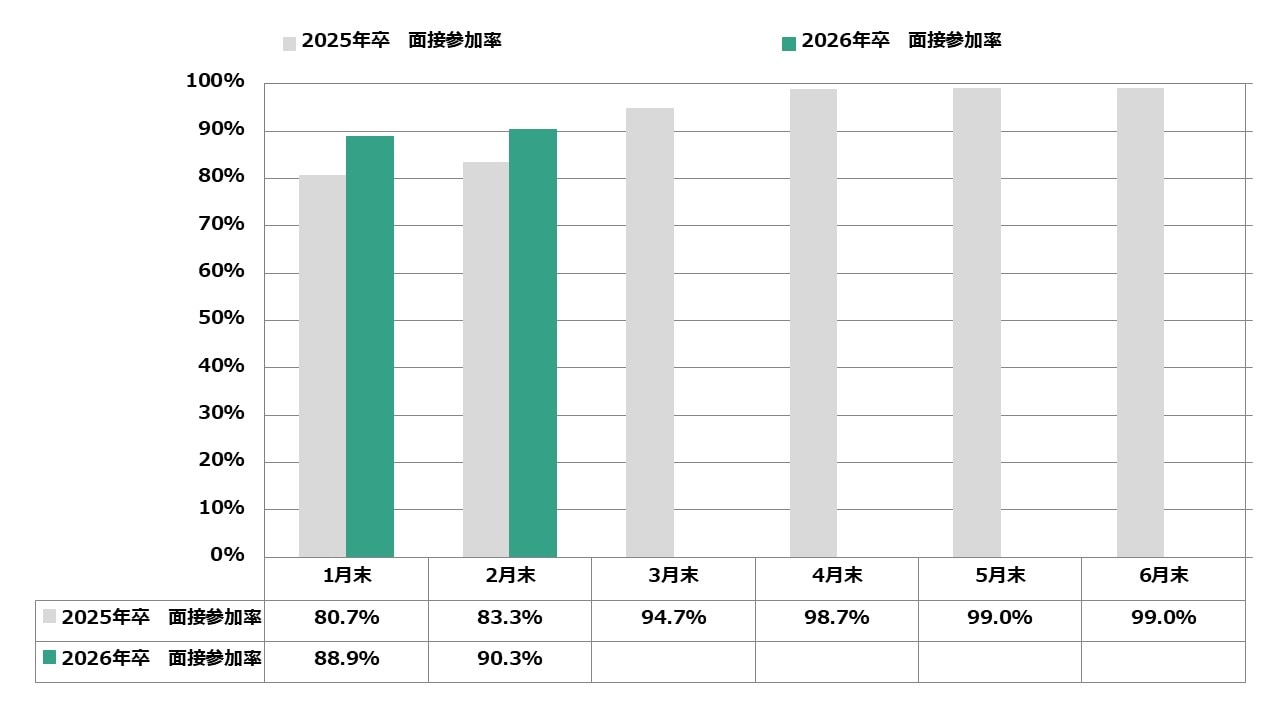

面接参加率

■面接参加率は、昨年同時期と比較して7ポイント増加

面接参加率は、2月末時点で90%を超え、これは昨年同時期と比較して7ポイントの増加です。3月以降に接触する学生についても、ほぼ他社で面接を受けていることを念頭に置いた採用活動を行うことが必要となります。また、内定出しまでのスピード感や採用フローの中でいかに志望度を醸成させるかも、採用成功に向けた重要なポイントになってきます。

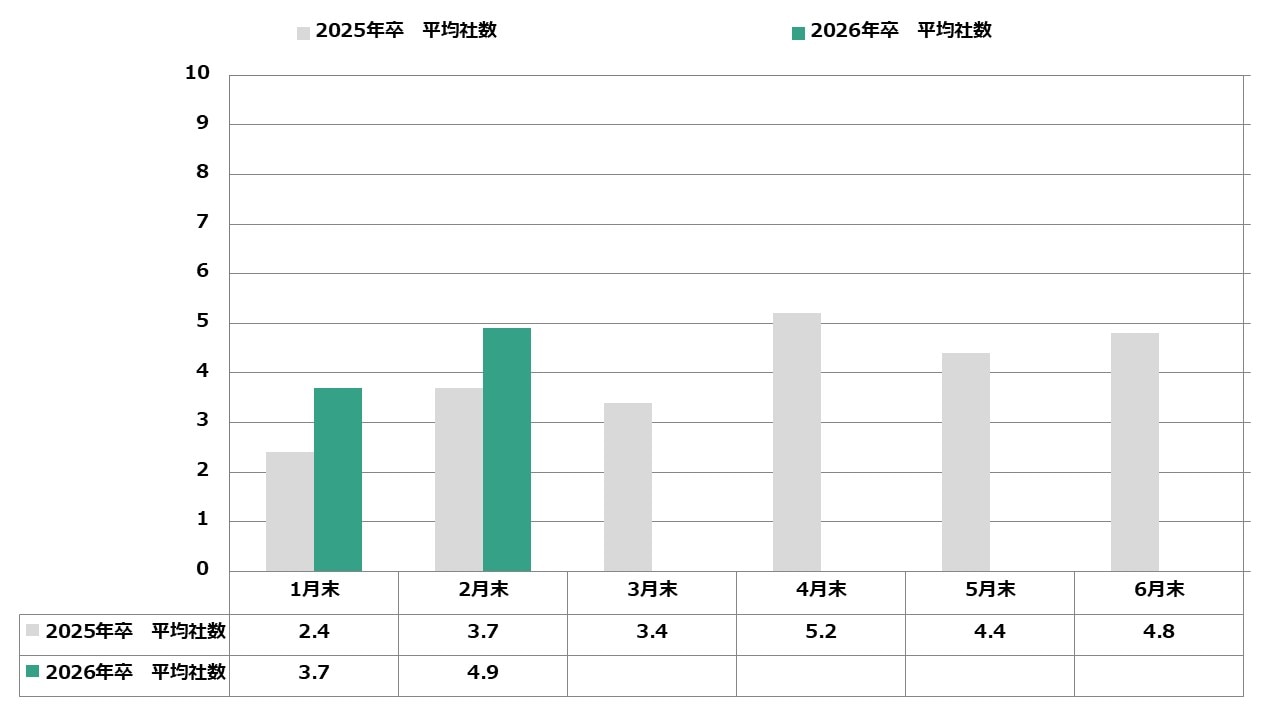

面接参加社数

■面接参加社数は前月より1.2社増加

面接参加社数は前月より1.2社増加し、昨年同時期より1.2社多い結果となりました。

昨年のデータから予測すると、4月の面接参加社数が急激に増加する傾向にあるため、3月の企業の動きとしては、説明会動員に加えて、新たな母集団を形成しておくことが重要です。

平均内定率・社数

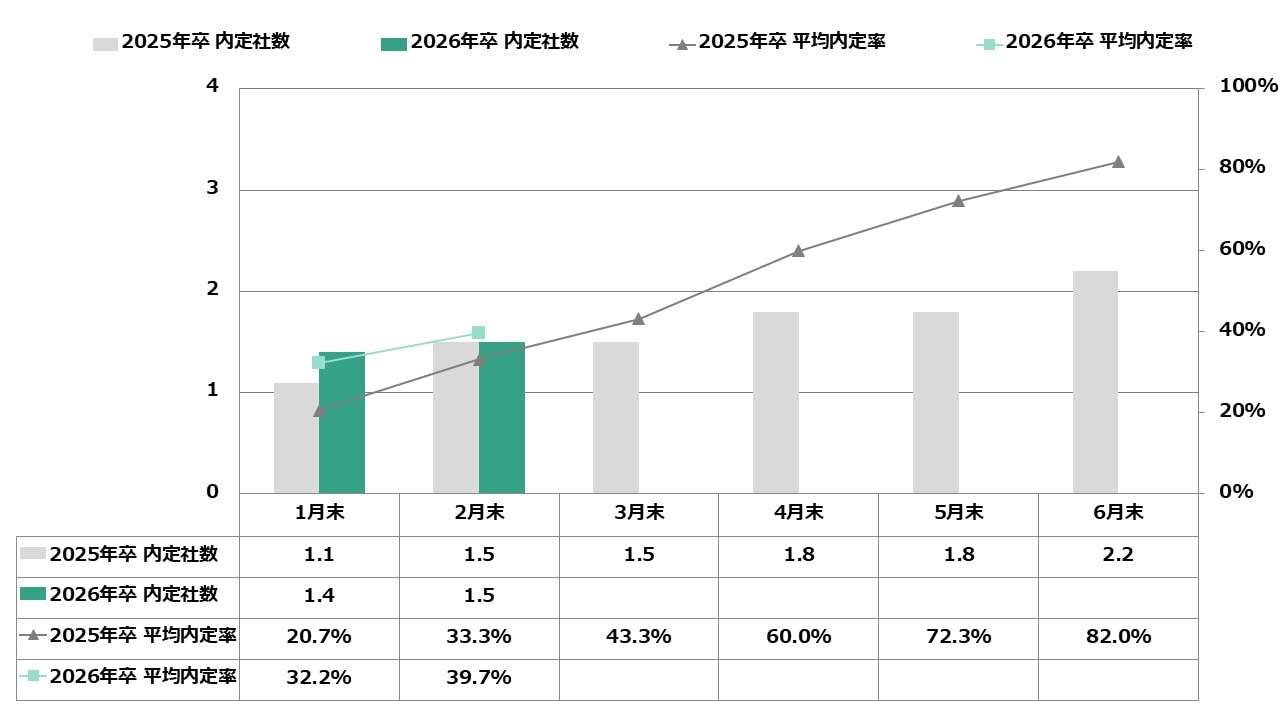

■平均内定率は前月より7.5ポイント増加 平均内定社数は前月より0.1社増加

平均内定率は39.7%と前月より7.5ポイント増加し、昨年4月末時点に迫る数字になりっています。平均内定社数も、昨月よりも0.1ポイント高い1.5社となりました。2月末時点ですでに1/3以上の学生が内定を持っており、採用の早期化は止まることを知らない状況です。

企業動向

主要ナビサイト掲載社数(3月3日時点)

25卒向け |

26卒向け |

増減 |

|

マイナビ |

29,462 |

30,107 |

+2.2% |

リクナビ |

13,281 |

11,247 |

-15.3% |

25卒向け |

26卒向け |

増減 |

|

マイナビ |

12,119 |

12,396 |

+2.3% |

リクナビ |

5,472 |

4,937 |

-9.8% |

25卒向け |

26卒向け |

増減 |

|

マイナビ |

4,442 |

4,518 |

+1.7% |

リクナビ |

2,187 |

1,843 |

-15.7% |

エントリー可能社数(3月3日時点)

主要ナビサイト 地域別掲載企業数推移

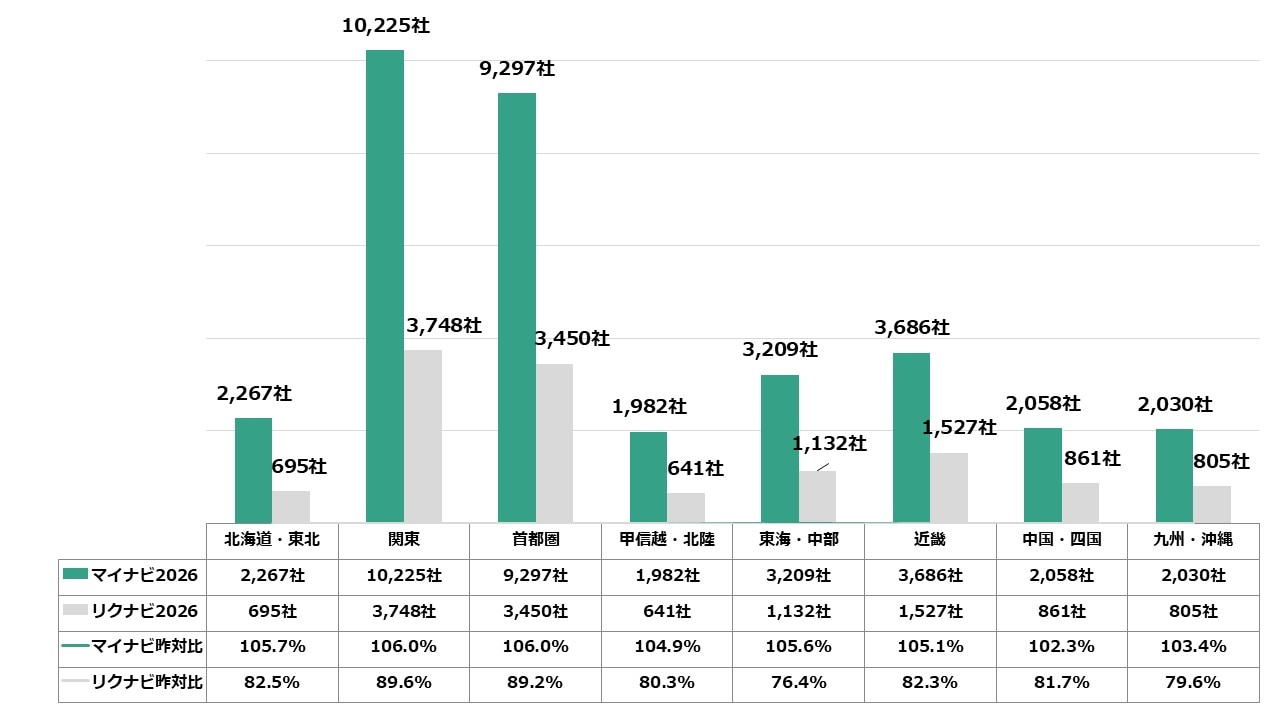

■いずれの地域もマイナビは増加、リクナビは減少

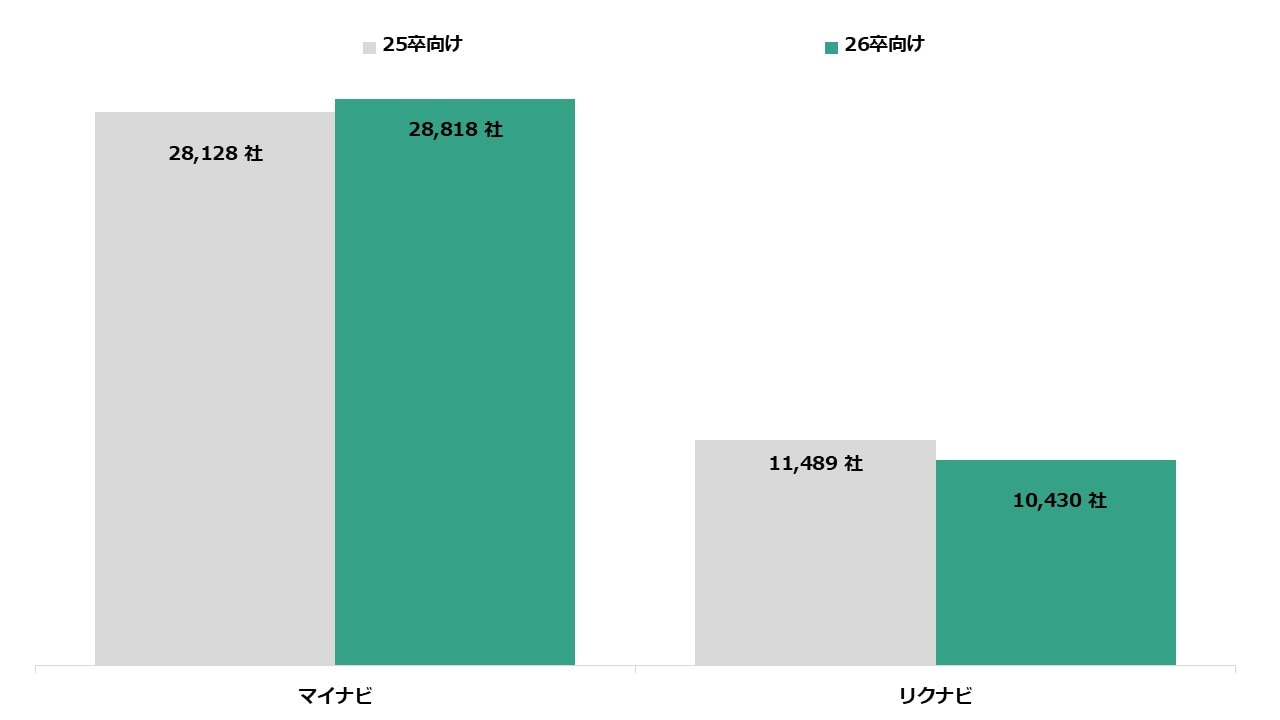

26卒採用における3月3日時点の掲載企業社数は、マイナビは昨年比+2.2%でリクナビは-15.3%と、対照的な結果となりました。掲載社数に対するエントリー可能割合は、マイナビ95.7%のリクナビ92.7%と、3.0ポイントの差が生じています。

地域別に比較をしても、地域問わずマイナビは増加し、リクナビは減少する結果となりました。なかでも、25卒から最も変化したのはマイナビの関東と首都圏(+6.0%)と、リクナビの東海・中部(-23.6%)という結果が出ています。

また、マイナビとリクナビで掲載企業数に最も差があるのは関東で、その差は6,477社と大きく開いています。

地域別 主要ナビサイト説明会告知社数(3月3日時点)

25卒 |

26卒 |

増減 |

|

マイナビ |

7,879 |

9,297 |

+18.0% |

リクナビ |

4,278 |

3,450 |

-19.4% |

25卒 |

26卒 |

増減 |

|

マイナビ |

3,238 |

3,686 |

+13.8% |

リクナビ |

2,212 |

1,527 |

-31.0% |

マイナビ全国説明会告知社数と説明会実施方法別比較(3月3日時点)

25卒 |

26卒 |

増減 |

|

説明会告知全企業数 |

23,271 |

24,451 |

+5.1% |

対面 |

14,201 |

13,754 |

-3.1% |

WEB |

18,009 |

19,753 |

+9.7% |

■説明会告知社数は対面は微減、WEBは増加という結果に

掲載企業数と同様に、説明会告知社数も対照的な結果が出ています。マイナビは首都圏・近畿ともに増加する一方、リクナビは減少しています。特に近畿の減少率が-31.0%と大きく減少する結果となりました。

またマイナビでの対面説明会告知企業数について、24卒は13,110社で25卒は14,201社と回復の兆しがありましたが、26卒では13,754社と減少しています。なかなか対面の説明会に多くの学生を集めるのは厳しい状況があるため、26卒向けでは開催数が伸びなかったと思われます。

*あわせて読みたい

学生アンケート

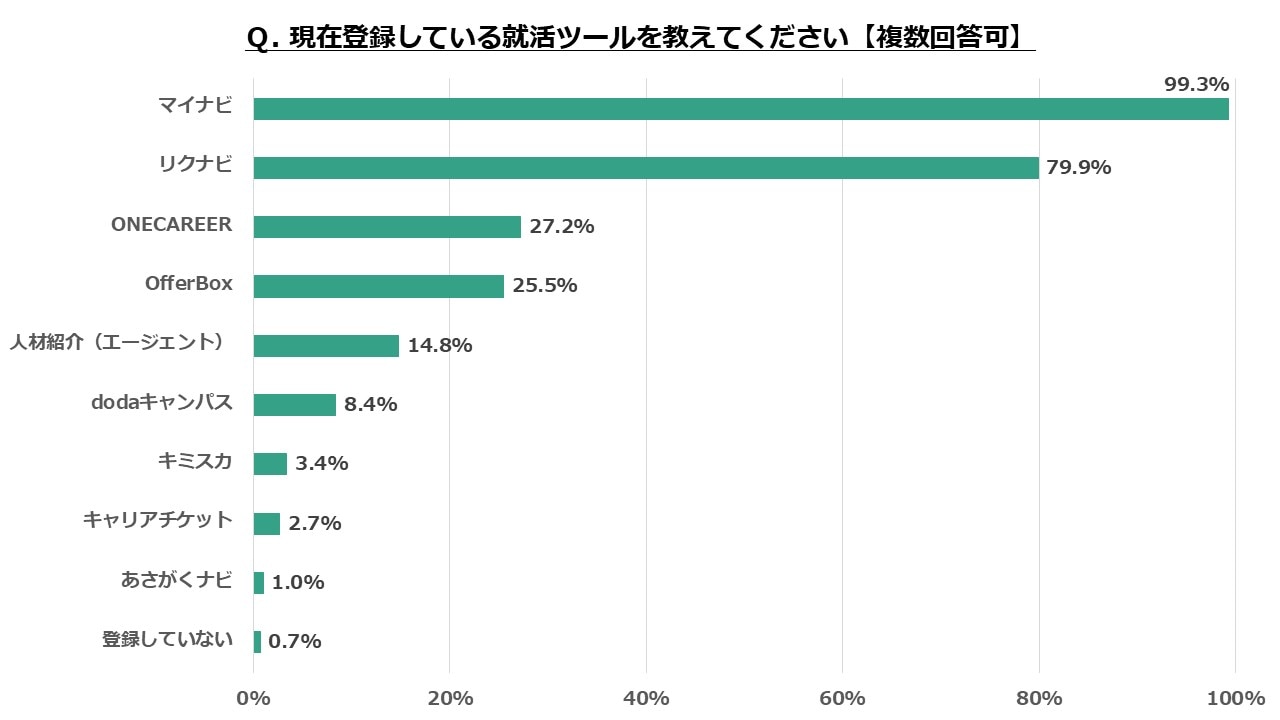

現在で登録している就活ツールは、1位「マイナビ」(99.3%)、2位「リクナビ」(79.9%)、3位「ONECAREER」(27.2%)という結果になりました。ナビサイトの支持率の高さは変わらずですが、かつてはほぼ同程度の利用率だったマイナビとリクナビの差が20ポイント近くになっています。今月の「企業動向」ページにありますように、リクナビの掲載企業数の大幅な減少が影響していると考えられます。

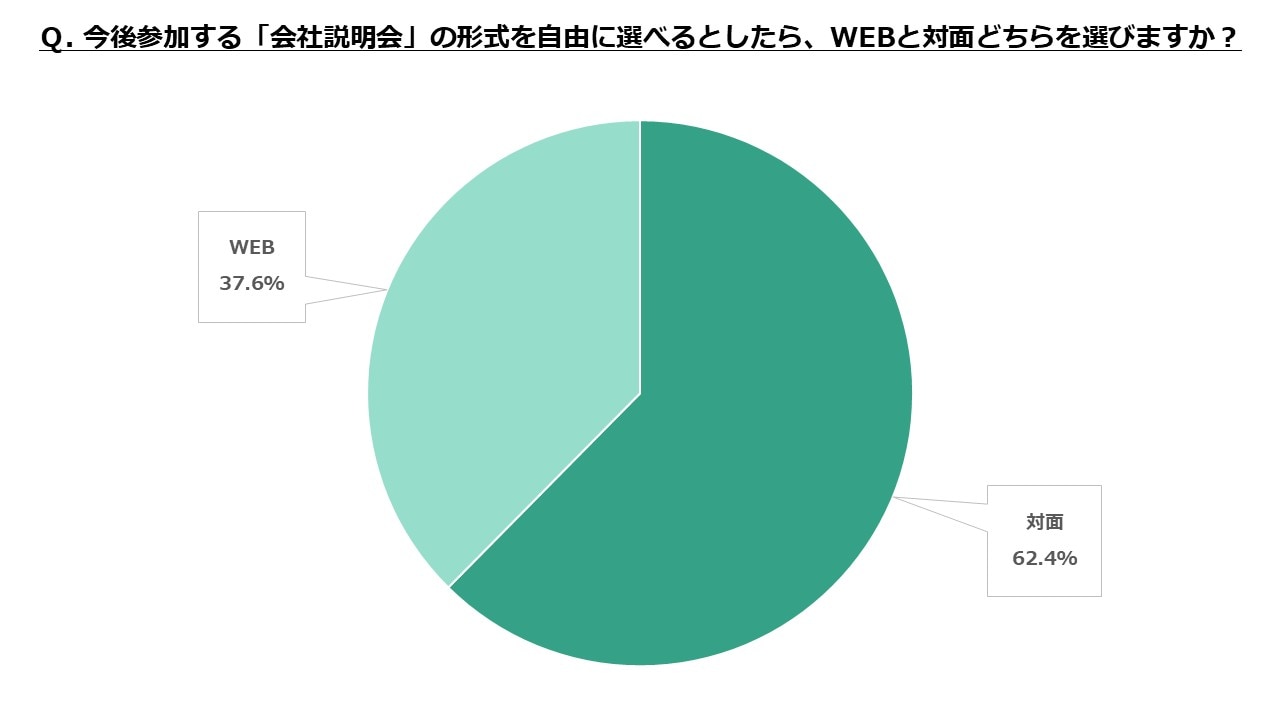

今後の説明会について「対面」での参加を希望する学生が62.2%、「WEB」での参加を希望する学生は37.6%と、WEB形式よりも対面形式に参加したいと思っている学生が多いという結果になりました。ただし、次ページにありますように対面で参加したい説明会については「志望度が高い」等の条件があり、実際にはなかなか学生が集まっていません。WEB形式への参加ニーズは根強いので、バランスをとりながらハイブリッド形式での実施をおすすめします。

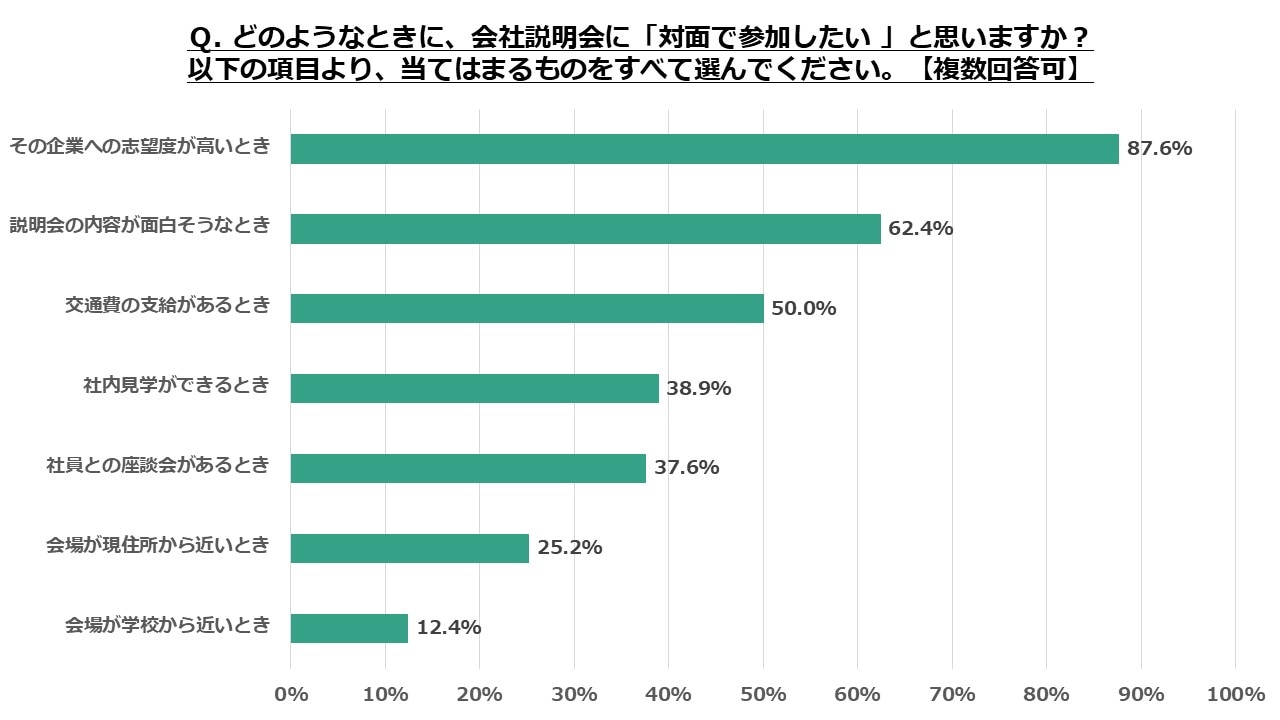

学生が「対面形式の説明会に参加したい」と感じる要素についてアンケートを取りました。2番目に回答を集めた「説明会の内容が面白そうなとき」(62.4%)について、アンテナを張っている企業はグループワークを導入したり、ゲーム性を持たせたワークを実施したり、本アンケートで4番目に回答の集まっている「社内見学」(38.9%)をコンテンツに盛り込んだたりと、「いかに学生を集めるか」について工夫を凝らしている印象があります。また、コンテンツを準備した後、内容を「どこで・どう学生に訴求するか」についても考える必要があります。

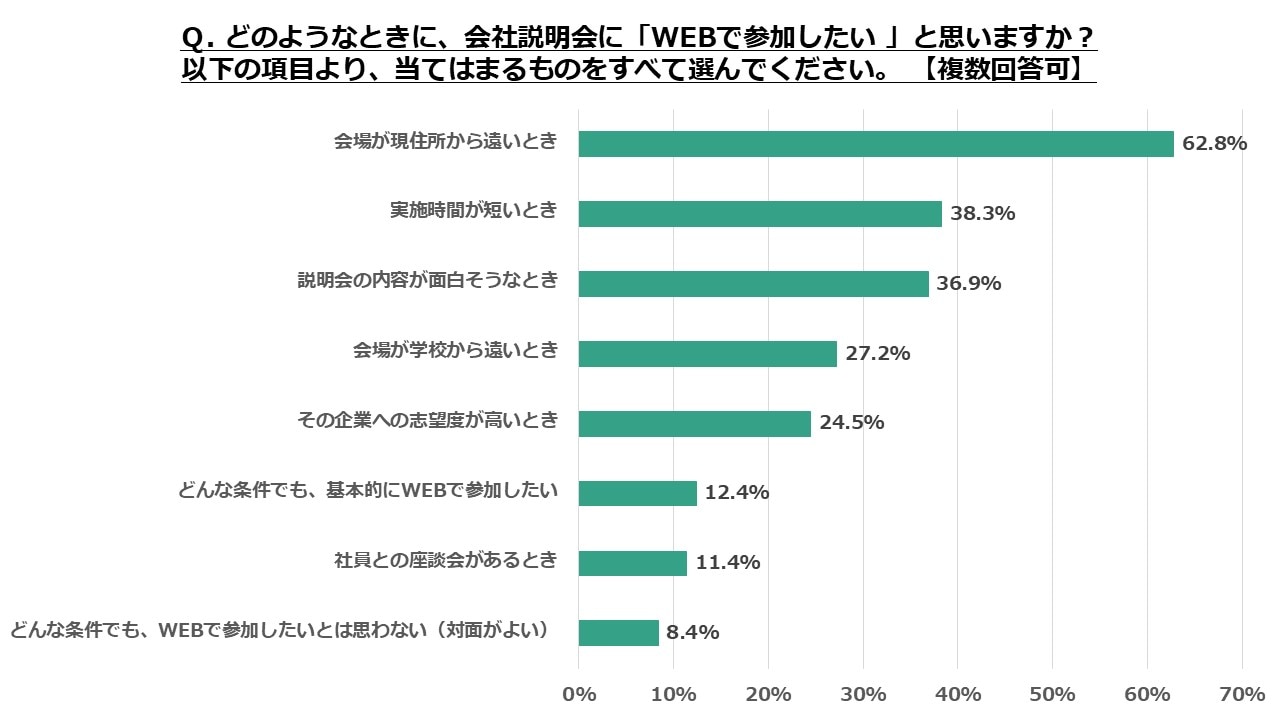

「WEB形式の説明会に参加したい」と感じる要素についてアンケートを取りました。今の就活生は「タイパ」を重視する傾向にあるので移動時間を惜しみ、 「会場が現住所から遠いとき」に多くの回答が集まったものと思われます。また「タイパ」の考え方でいくと「実施時間が短いとき」(38.3%)についても、多くの回答が集まっています。実施時間としては1時間程度が望ましいと思われます。

*あわせて読みたい

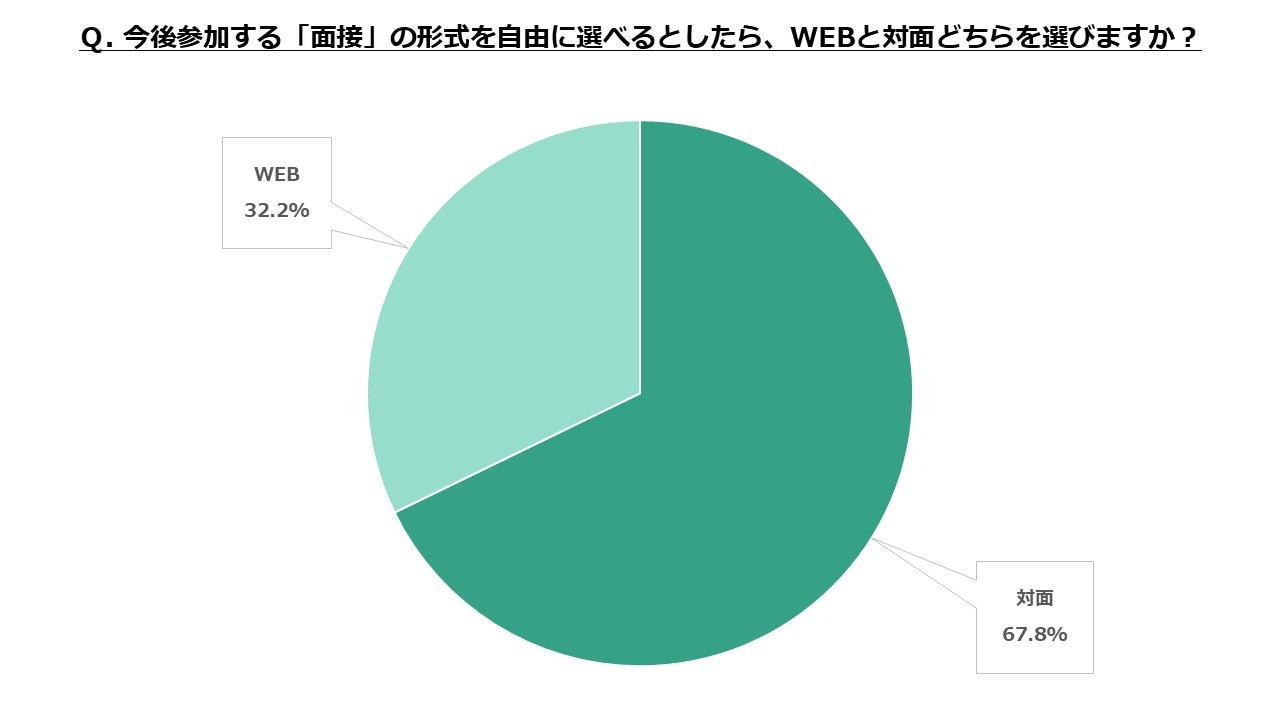

面接形式は「対面」での参加を希望する学生が67.8%、「WEB」での参加を希望する学生は32.2%と、WEB形式よりも対面形式の方が求められています。昨年同時期のアンケートでは「対面」が16.7%、「WEB」が83.3%と学生からのニーズに大きな変化があったことが見て取れます。現在就職活動を行っている学生群はアフターコロナ世代であり、大学の授業形式が主に対面形式で行われていました。そうした背景もあり、対面形式の方が「熱意を伝えやすい」、「会話のテンポを掴みやすい」などのメリットを感じている学生も多くおり、選考過程に対面形式を組み込む必要がありそうです。

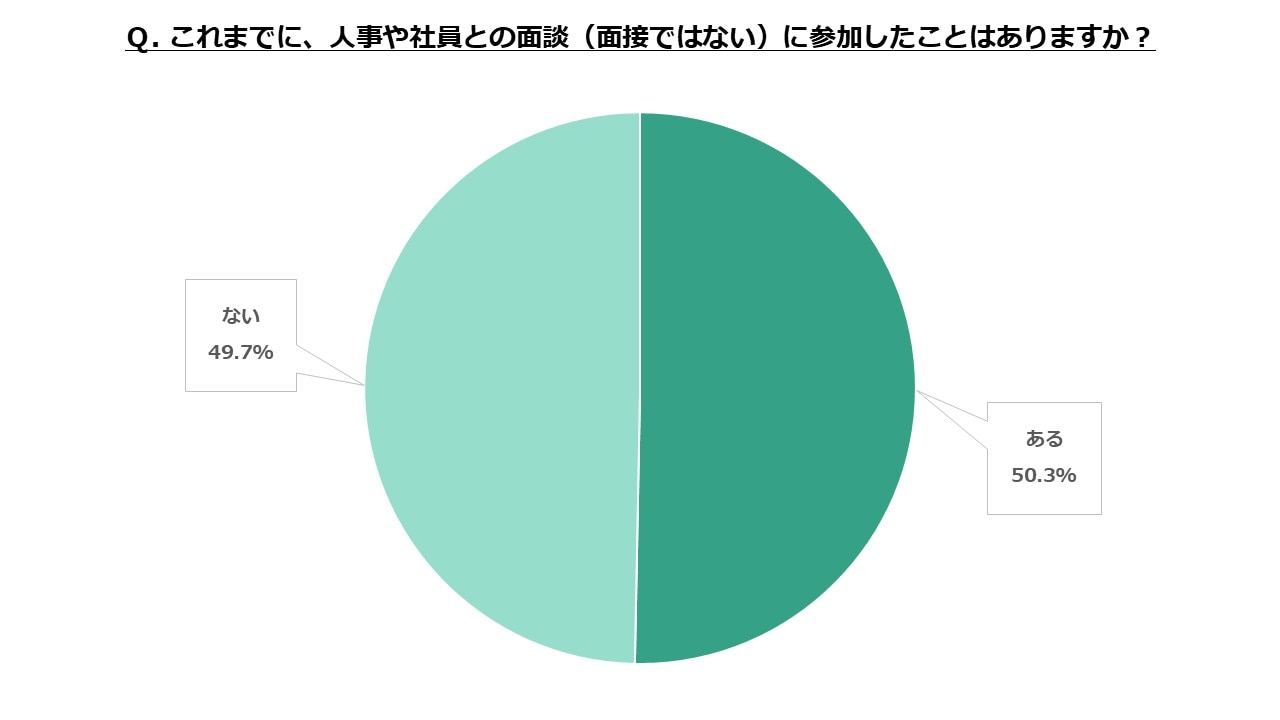

学生の面談参加経験について「ある」と答えた学生が53.3%、「ない」と答えた学生が49.7%とほぼ半分に割れる結果となりました。「参加経験がある」と答えた学生に参加理由について聞くと、「選考に有利になると考えたから」や「その企業のことをより知るため」などの回答が集まりました。次に「参加経験がない」と答えた学生にも理由を聞いたところ、「面談機会に恵まれなかった」、「志望度があまり高くなかった」などの回答がありました。

*あわせて読みたい

*関連資料はこちら

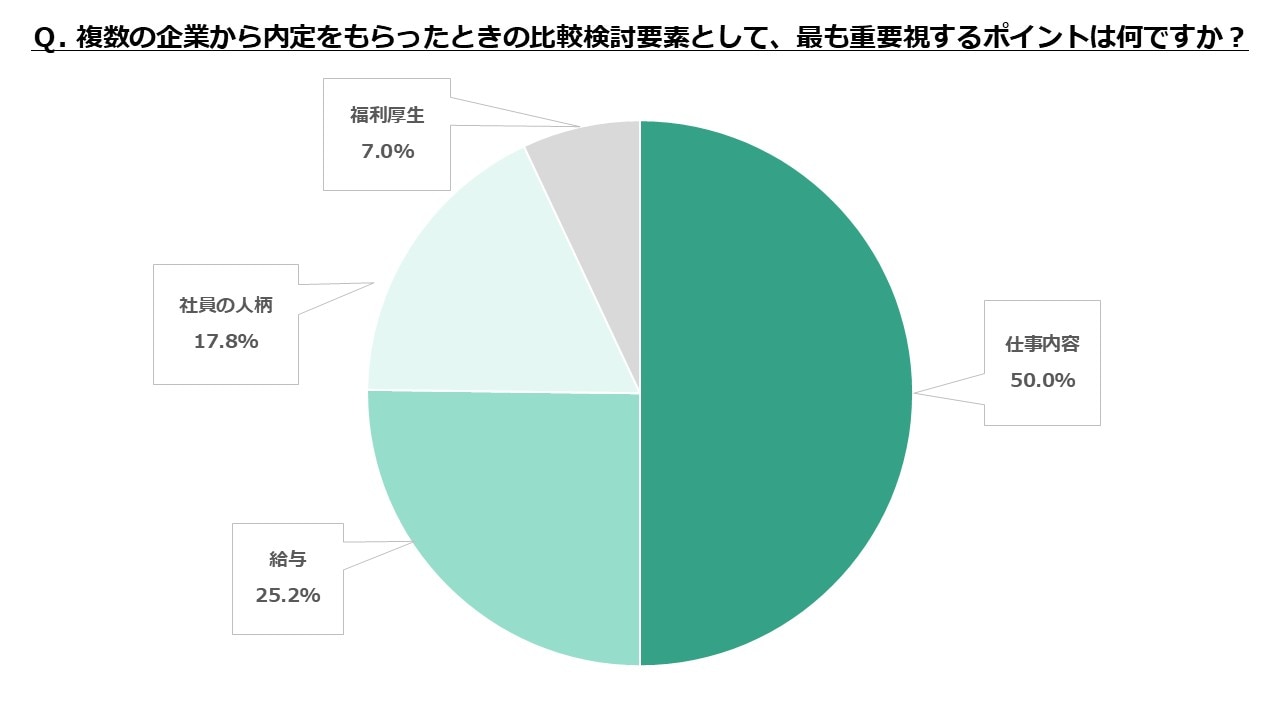

複数の企業から内定をもらったときの比較検討要素として、最も重要視するポイントについて尋ねました。1位は「仕事内容」(50.0%)となり、2位の「給与」(25.2%)と倍近くの差をつける結果となりました。異業種からの複数内定であれば仕事内容で検討し、同業種からの複数内定であれば給与で検討する学生が多いということになりそうです。

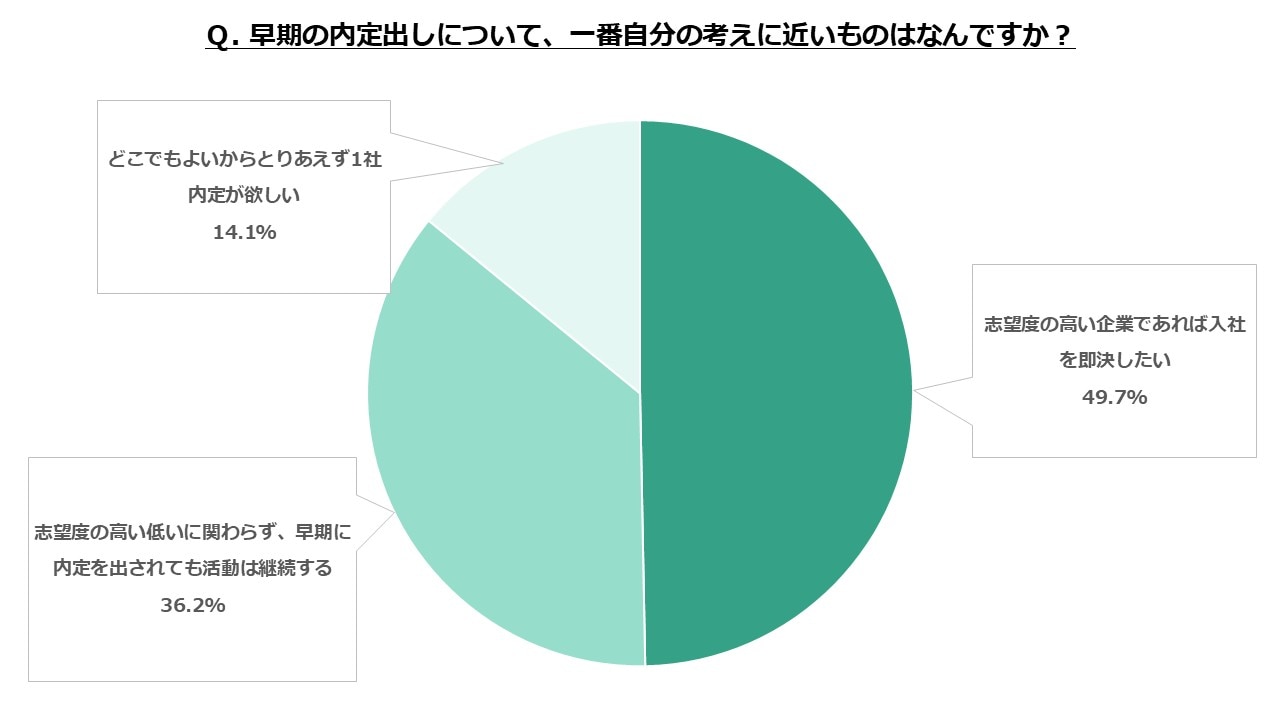

早期の内定出しについて尋ねたところ、最も多いのは「志望度の高い企業であれば入社を即決したい」(49.7%)という結果になりました。一方で、「志望度の高い低いに関わらず、早期に内定を出されても活動は継続する」と答えた学生が36.2%という結果になり、内定出しされた後も就職活動を継続する学生も多いため、内定後に繋ぎ止める施策についても検討する必要があります。

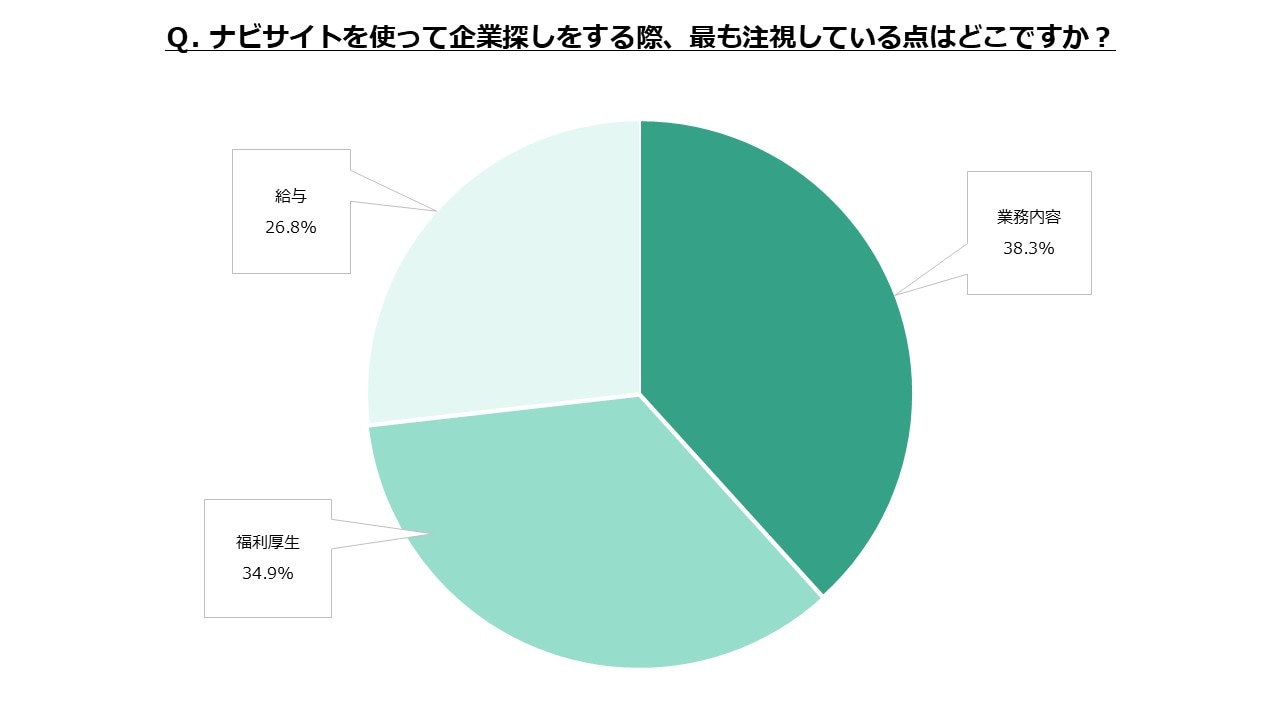

ナビサイトを使って企業探しをする際、最も注視している点について「業務内容」と答えた学生が38.3%、「福利厚生」と答えた学生は34.9%、「給与」と答えた学生が26.8%という結果となりました。業務内容を学生に提示することに加え、福利厚生や給与など雇用条件についてもしっかりと学生に知ってもらうことが、採用成功の鍵になると考えられます。

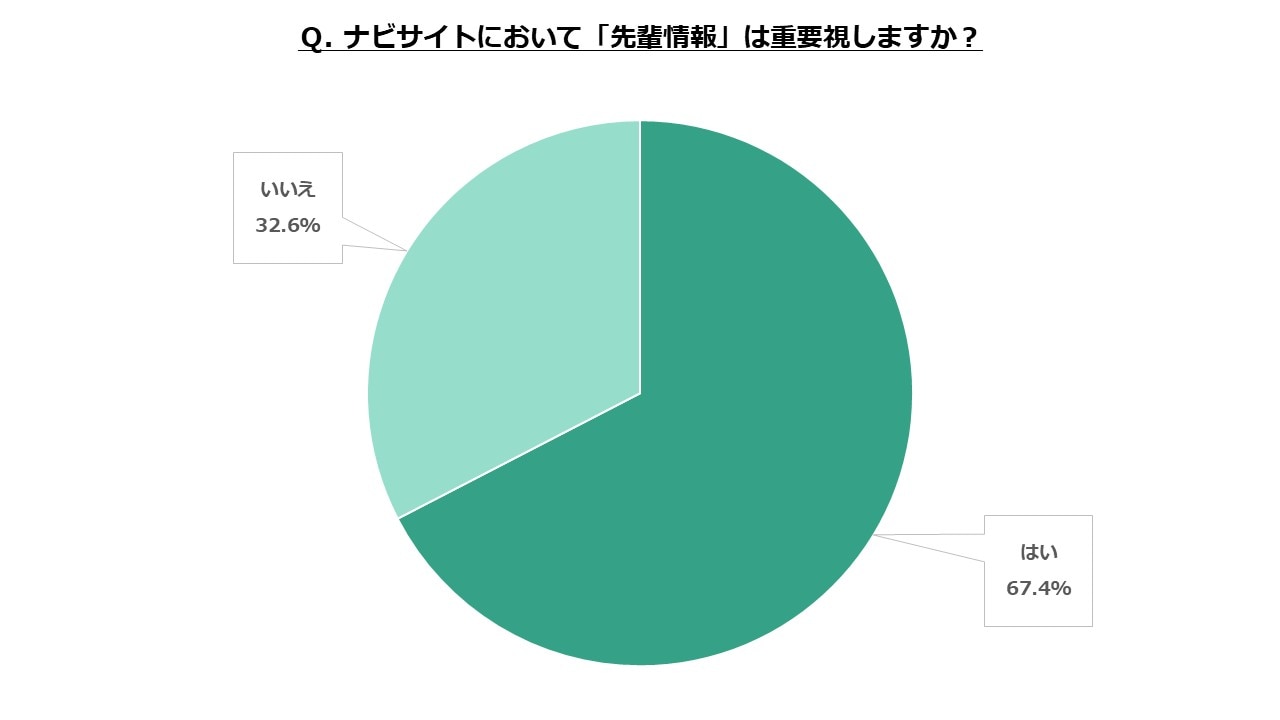

ナビサイトにおいて先輩情報を重要視するか尋ねました。7割近い学生が「はい」(67.4%)と答えました。重要視すると回答した学生が注視しているポイントとしては「出身大学やサークル」「1日のスケジュール」などが挙げられました。先輩社員との共通点や入社後の働くイメージを学生に持ってもらうことが、志望度を向上させるための手段として重要な位置を占めています。

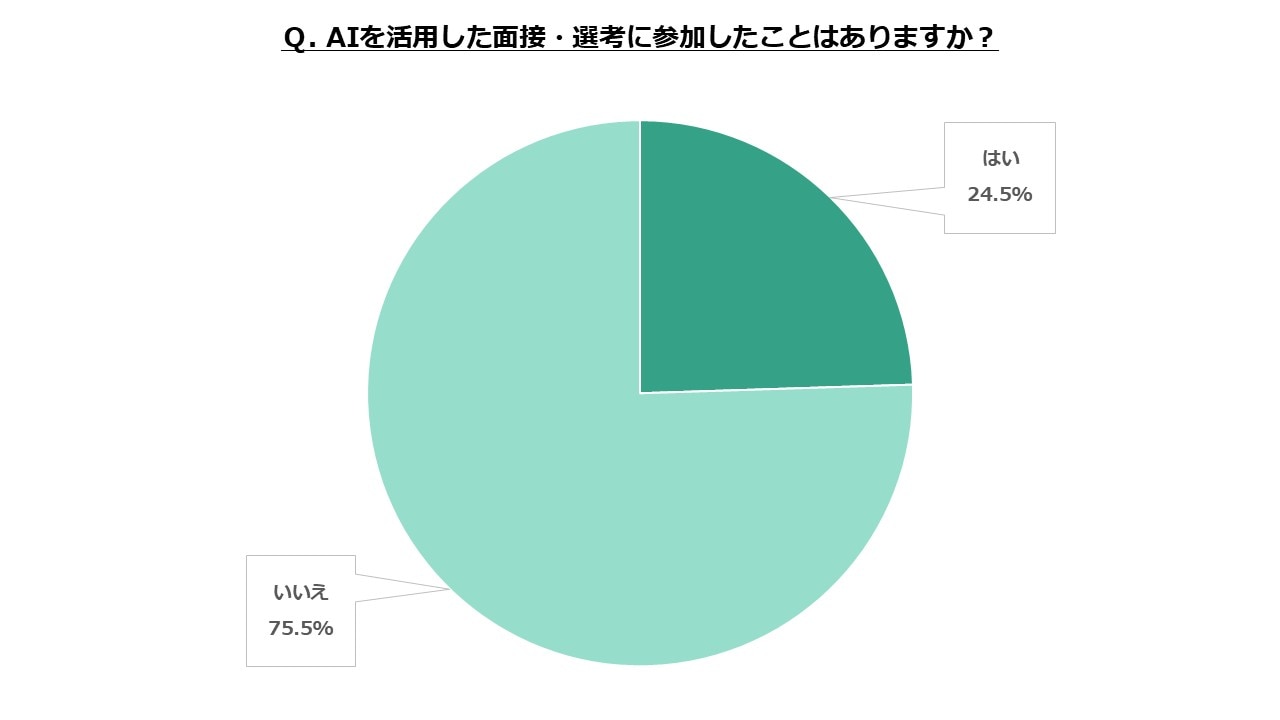

AIを活用した面接・選考に参加したことがあるかについて尋ねました。「はい」と答えた学生が24.5%、「いいえ」と回答した学生が75.5%という結果となりました。4人に1人の学生がAIを活用した面接・選考に参加しており、新卒採用の選考にAI面接を導入する企業も増えてきているため、今後の動向に注目が集まります。

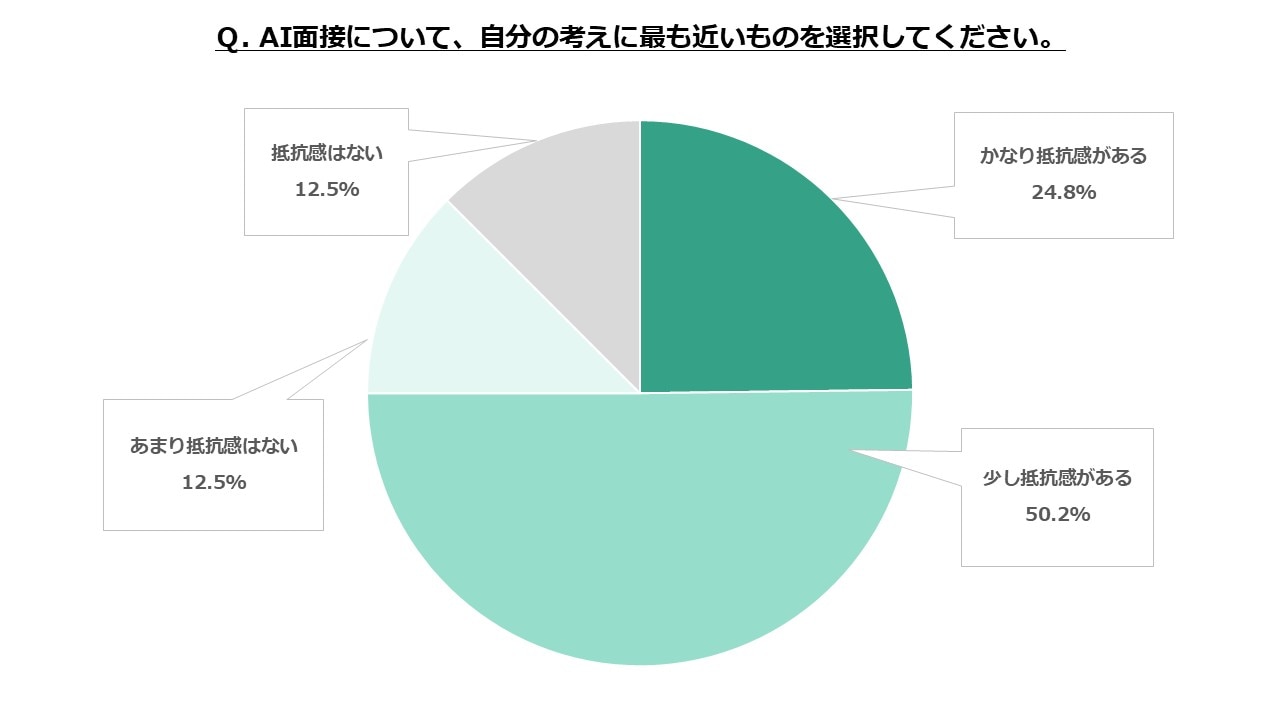

「AI面接について、自分の考えに最も近いもの選んでください」というアンケートを実施しました。最も票を集めたのが「少し抵抗感がある」(50.2%)と半数を占める結果となりました。「かなり抵抗感がある」(24.8%)を含めると4分の3の学生がAI面接について抵抗感を示す結果となりました。

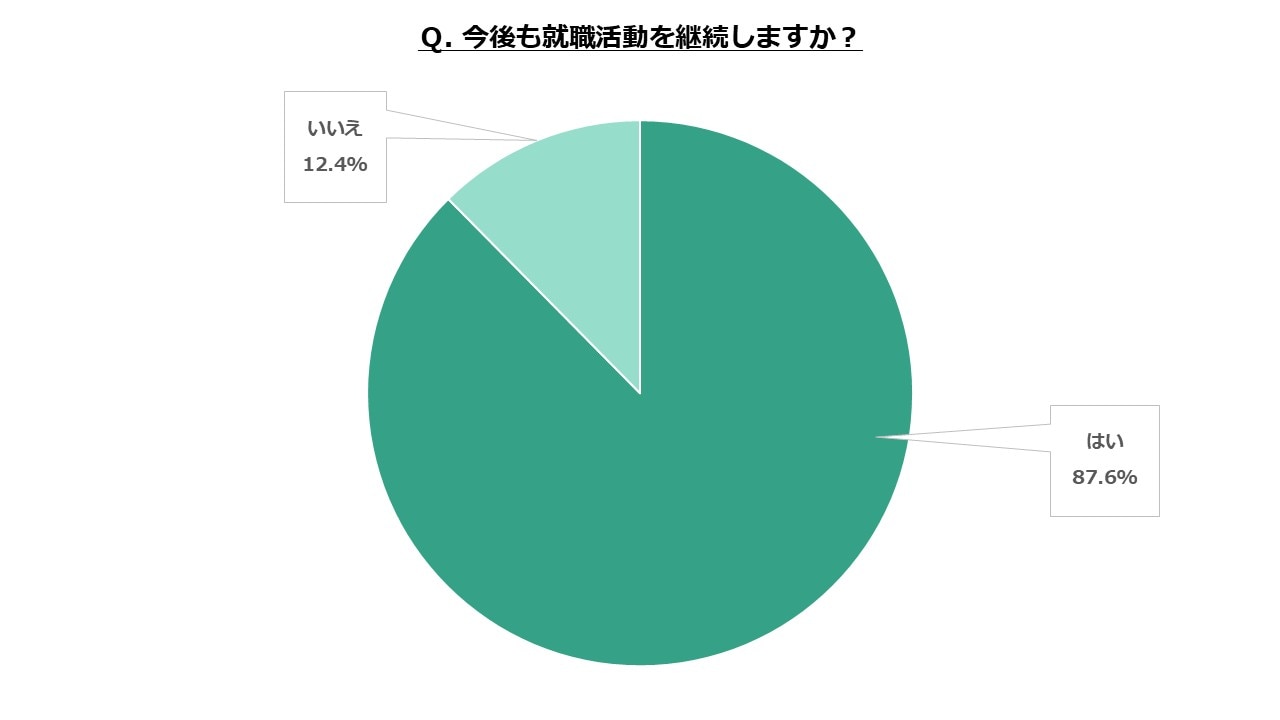

今後も就職活動を継続するかについて尋ねました。「はい」と回答した学生が87.6%となり、「いいえ」(12.4%)と回答した学生を大きく突き放す結果となりました。 早期化が進む一方で、就職活動を継続する学生が9割近くを占めるため、引き続き学生を呼び込む施策や内定を出した学生を繋ぎ止めるための施策が求められます。

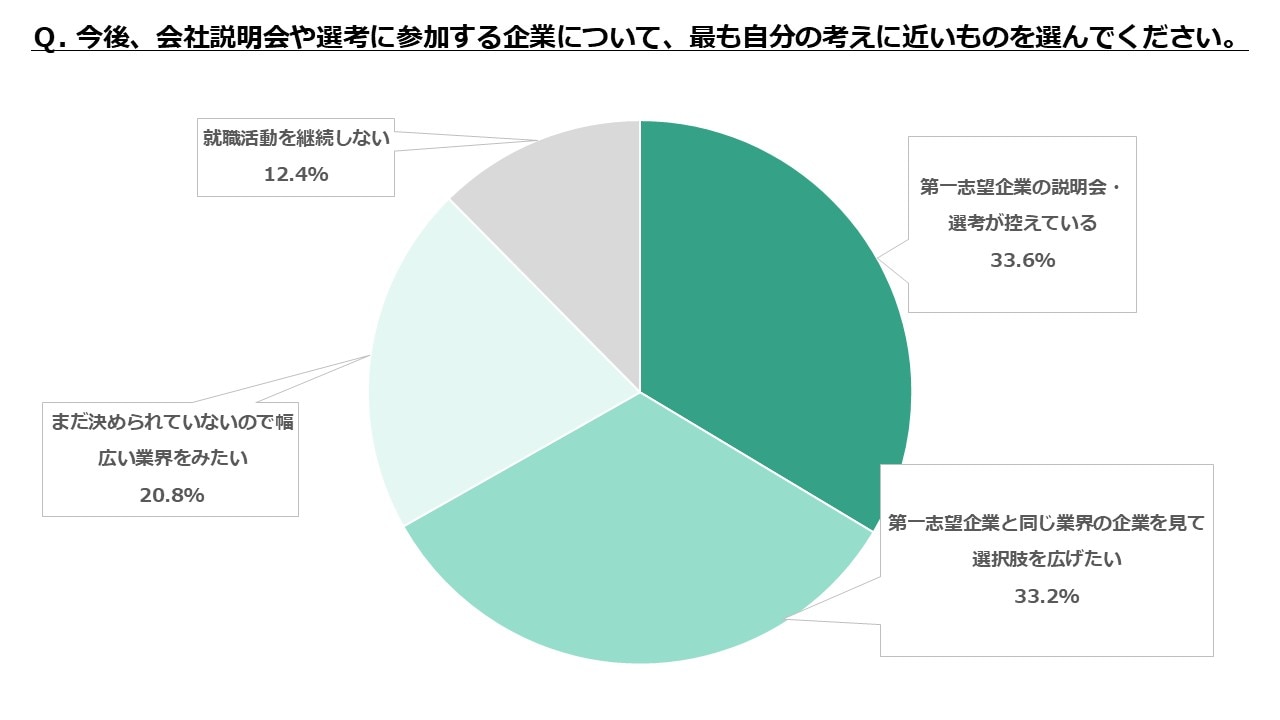

「今後、会社説明会や選考に参画する企業について、最も自分の考えに近いもの」を回答してもらいました。最も多い回答が「第一志望企業の説明会・選考が控えている」(33.6%)、続いて「第一志望企業と同じ業界の企業を見て選択肢を広げたい」(33.2%)という結果となりました。第一志望企業や志望業界が定まっている学生が7割近くを占める一方で、「まだ決められていないので幅広い業界をみたい」と回答した学生が20.8%存在しており、この層の学生にリーチすることで新たな母集団を形成できそうです。

新入社員エッセイ<2024年4月入社>

目 陽幸<愛知教育大学卒>

先月、「お久しぶりです」とご挨拶をさせていただいてから1ヶ月が経ちました。そして、今月で私の新入社員エッセイは最後になります。今まで読んでくださった皆様、誠にありがとうございました。

早いもので、私は来月から社会人2年目になります。昨年4月に、口座残高43円で入社してきたことが懐かしいです。(今でも貯金とは縁のない生活を送っていますが…)

さて、1年間を振り返ってみて私がどう成長したのかを考えてみました。

最初はろくに「質問」もできず、必要以上に自分で悩み考える日々を送っていました。しかし、そんな私に先輩たちや同期が優しく声をかけてくれ、また時には厳しく指導してくれたおかげで、今では「わからないことはすぐ聞く」ことができ、その結果「わかること」が増えていきました。しかし、「わかること」は増えてきたものの、「できること」はまだまだ少ないです。

ですので、2年目の目標は「できることを増やす」にしようと思います。

「わかっているけどできない」から「わかった上でできる」社会人に成長して魅せます。

私のエッセイはこれで最後になりますが、今後ともSPIGELならびに新入社員エッセイを

なにとぞよろしくお願い申し上げます。

水野 愛美 <麗澤大学卒>

今月号をもちまして、私が新入社員エッセイを担当するのは最後となります。

今後は、4月入社の新入社員のエッセイが掲載されます。私が行っていた業務が、こうして後輩へと受け継がれていくことで自身の成長を感じ、大変嬉しく思います。

正直、1年前の私は「社会人になりたくない」「果たしてうまくやっていけるだろうか」という漠然とした不安に駆られていました。平日は毎日働き、それが定年まで続いていくこと、満員電車に耐えられるか、朝はちゃんと起きられるか…という不安が大きかったように思います。入社して学生の市場動向を調べるようになって思ったのは、同じような不安を抱いている学生は意外にも多いということでした。入社後すぐには不安は解消されないと思いますので、私は最も年次の近い先輩社員として、新入社員の悩みや不安に寄り添っていきたいと思います。後輩に積極的に話しかけ、仕事の話もプライベートの話もするという、実際にされて嬉しかったことを積極的に行い、私がぶつかった「社会人になることに対する不安」についてできるだけ早めに取り除けるよう、参考になるような話をしていければと思います。私は、新入社員でなくなってしまうことが新たな不安ではありますが、後輩のお手本となれるように4月からも頑張っていきます!

渡部 秀太 <島根大学卒>

昨年4月から新入社員エッセイを担当して1年が経ち、今回が私が担当する新入社員エッセイの最終回となりました。次回からは新しく入ってくる後輩へと受け継がれることになります。

新入社員が入ってきたとき「自分は何を伝えられるだろう」と考えると、まだまだ未熟な部分ばかりで、先輩達のようにカッコイイ背中を見せるには遠く及ばないことは自覚しております。そんな中、思いついたのは「不安に寄り添うこと」でした。

自分が入社してから何を不安に感じていたのか?例えば、上手く電話対応ができるのか?環境に馴染むことができるのか?出来ること出来ないこと、どちらもある中で「同じ悩みを抱えたことがある先輩がいる」ということは支えになると思います。私もミスをしたときや、業務に忙殺されそうになったとき「分かるよ」と共感してもらい、そこから改善するためにどのような行動が必要か指導してもらったときは、心が軽くなりました。

カッコイイだけが先輩のあり方ではないと思うので、後輩を安心させることのできる先輩になるべく、自分磨きを続けてまいります。

最後に、ここまで読んでいただきました皆様、誠にありがとうございました。

採用総研のお問い合わせはこちら

その他、お役立ち資料もご用意しております